Impact De La Loi Sur Le Quartier Des Prostituées À Londres : Enjeux Et Réalités

Découvrez Comment La Loi Influencée Par Le Quartier Des Prostituées À Londres Transforme Les Dynamiques Sociales, Économiques Et De Sécurité Dans Cette Zone Emblématique.

**impact De La Loi Sur La Prostitution À Londres**

- L’évolution Historique De La Loi Sur La Prostitution

- Les Conséquences Sociales De Cette Législation À Londres

- Les Effets Sur La Sécurité Des Travailleurs Du Sexe

- La Lutte Contre Le Proxénétisme Et Ses Résultats

- Les Perspectives D’avenir Et Les Réformes Possibles

- Témoignages Et Voix Des Acteurs Concernés Par La Loi

L’évolution Historique De La Loi Sur La Prostitution

Depuis des siècles, la question de la prostitution à Londres a suscité des débats passionnés, entre régulation et prohibition. Au XIXe siècle, la Ville a connu une diversité de mesures face aux défis sociaux engendrés par la prostitution. La loi sur la prostitution a évolué avec le temps, répondant aux préoccupations des autorités concernant la santé publique et la moralité. Il était courant de considérer les travailleurs du sexe comme des vecteurs de maladies, ce qui a conduit à des campagnes de prévention. Des lois telles que le “Contagious Diseases Act” de 1864 ont permis aux officiers de police de contrôler cette activité, se traduisant par une approche similaire à celle du milieu médical, où des prescriptions et contrôle étaient nécessaires.

Avec le temps, la stigmatisation entourant les travailleurs du sexe a commencé à évoluer. Dans les années 1950 et 1960, les mouvements de droits civiques ont sensibilisé l’opinion publique à la déshumanisation qui résulte de la criminalisation. Les voix s’élevant pour une dépénalisation de la prostitution ont gagné du terrain, cherchant à traiter la question non pas comme un problème moral, mais comme une question sociale. Ces changements ont débouché sur une volonté accrue de considérer le travail du sexe comme un choix, malgré les tensions persistantes avec les lois en vigueur.

Cependant, les dangers associés à la prostitution n’ont pas disparu; la violence et l’exploitation sont devenues des réalités inquiétantes. Avec l’essor des réseaux criminels, le proxénétisme a été ciblé par des lois plus strictes. Les efforts pour éliminer la violence envers les travailleurs se sont intensifiés avec des initiatives gouvernementales visant à imposer des contrôles rigoureux sur le secteur. Ces changements ont été perçus comme une tentative de préserver la sécurité des travailleurs tout en adressant les problèmes plus larges de traite des êtres humains.

Dans ce contexte, des efforts continus sont nécessaires pour atteindre un équilibre entre sécurité et droits des travailleurs. L’histoire de la législation sur la prostitution à Londres démontre que si des progrès ont été réalisés, le chemin reste semé d’embûches. Une déclaration claire sur les enjeux entourant cette question pourrait servir de base pour de futures réformes. En fin de compte, une approche réfléchie et humaniste pourrait à terme accommoder les besoins de sécurité sans sacrifier la dignité humaine.

| Année | Événement |

|---|---|

| 1864 | Adoption du “Contagious Diseases Act” |

| 1950-1960 | Mouvements de droits civiques émergents |

| 2000s | Initiatives gouvernementales pour lutter contre le proxénétisme |

Les Conséquences Sociales De Cette Législation À Londres

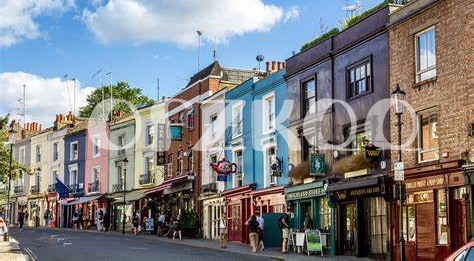

L’impact de la législation sur la prostitution à Londres a engendré une transformation significative des dynamiques sociales au sein des quartiers où cette activité se déroule. Dans un environnement où les travailleurs du sexe faisaient face à des stigmates, la légalisation a permis une reconnaissance, mais aussi des défis notables. Les interactions entre les résidents, les commerçants et les travailleurs du sexe ont changé, parfois engendrant une acceptation, mais souvent créant des tensions. Le quartier prostituées londres, autrefois mal vu, a commencé à accueillir des initiatives visant à renforcer les droits et la sécurité des individus travaillant dans ce milieu.

Cependant, cette législation a également entraîné une série de complications sociales. Le besoin d’une meilleure intégration des travailleurs du sexe dans la société résultait d’un besoin d’accéder à des ressources telles que des services de santé et des espaces sûrs. Dans les pharmacies, par exemple, la tendance à utiliser des “Happy Pills” a augmentée, montrant que beaucoup de travailleurs cherchaient à faire face aux pressions psychologiques engendrées par leur situation. De plus, le phénomène des “Pharm Parties” est devenu plus fréquent, transformant ces rassemblements en lieux d’échanges non seulement de médicaments, mais aussi d’expériences et de soutien mutuel.

D’autre part, les effets de la loi se font sentir sur l’économie locale, car certains commerces prospèrent en raison de la proximité avec cette industrie. Néanmoins, les répercussions vont au-delà de l’aspect économique; elles touchent également le cœur des interactions humaines. Les efforts pour établir des programmes d’éducation et de sensibilisation se multiplient, cherchant à dissiper les mythes et à instaurer un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes.

La stabilité et l’acceptation de ces travailleurs deviennent alors des enjeux cruciaux dans l’évolution de la société londonienne. Malgré les avancées, des défis subsistent, notamment en matière de sécurité et d’intégration. La volonté de créer un environnement respectueux et dénué de violence reste un objectif à atteindre pour les acteurs concernés, dans l’espoir que les politiques futures peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie de ces individus.

Les Effets Sur La Sécurité Des Travailleurs Du Sexe

Dans le quartier des prostituées à Londres, la sécurité des travailleurs du sexe est devenue un sujet central de débat, suite aux changements législatifs. La légalisation partielle de la prostitution visait à protéger ces individu(e)s souvent vulnérables, mais la réalité est complexe. Les travailleurs du sexe se retrouvent souvent exposés à des dangers accentués, comme la violence physique et verbale. Beaucoup d’entre eux se sentent forcés de travailler dans des conditions précaires, sans garantis de sécurité. En effet, les lois en place peuvent, paradoxalement, les rendre plus visibles et par conséquent, plus susceptibles de devenir des cibles pour des criminels. Les témoignages révèlent une sentiment généralisé que la situation de sécurité s’est dégradée, en raison d’un manque de soutien et de protection adéquate.

Cependant, des initiatives pour accroître la sécurité existent. Certaines organisations non gouvernementales proposent des formations sur l’autodéfense et l’utilisation de technologies visant à signaler des situations dangereuses. L’implémentation de systèmes de sécurité variés pourrait être associée à une meilleure sensibilisation du public afin de réduire les stéréotypes entourant ce milieu. Les travailleurs du sexe commencent à revendiquer leurs droits en tant qu’individus à part entière, cherchant à s’éloigner de l’image du “junkie” et à se faire entendre. Il est crucial que les réformes futures tiennent compte de leurs voix et de leurs besoins, pour réellement améliorer la sécurité et la dignité dans le secteur.

La Lutte Contre Le Proxénétisme Et Ses Résultats

La lutte contre le proxénétisme à Londres a suscité des débats intenses et a engendré des résultats variés. Dans les quartiers où les prostituées évoluent, une approche proactive a été mise en place par les autorités afin de démanteler les réseaux de proxénétisme. La coopération entre la police et des organisations non gouvernementales a été renforcée pour identifier et secourir les victimes de la traite. Sur le terrain, les opérations policières se sont intensifiées, et de nombreux proxénètes ont été arrêtés, ce qui a permis de réduire certaines formes de violence à l’égard des travailleurs du sexe. Cependant, cette stratégie a parfois entraîné des conséquences inattendues, alors que certains clients craignent de se rendre dans ces quartiers réputés, ce qui a modifié le paysage de la prostitution à Londres.

De plus, les résultats de cette lutte sont également visibles dans la manière dont les anciennes prostituées témoignent de leur expérience. Nombre d’entre elles parlent d’une certaine peur et de risques accrus, notamment lorsque les opérations de police sont focalisées sur des rafles massives plutôt que sur des mesures de protection. Cela peut créer un environnement où le besoin de sécuriser des “happy pills” pour gérer le stress et l’anxiété devient plus prononcé. Bien que la loi vise à apliquer un cadre protecteur, la réalité sur le terrain reste complexe et les acteurs concernés continuent de naviguer entre danger et espoir d’une vie meilleure. Les résultats de ces efforts, bien qu’encourageants par certains aspects, démontrent qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour garantir la sécurité et les droits des travailleurs du sexe dans la capitale britannique.

Les Perspectives D’avenir Et Les Réformes Possibles

Les débats autour de la législation actuelle concernant la prostitution à Londres révèlent des fractures profondes au sein de la société. Les sensibilités culturelles et morales divergent, et l’avenir de ces réformes semble être en jeu. En particulier, la sécurité des travailleurs du sexe reste souvent en première ligne d’une conversation qui doit inclure toutes les voix concernées. Les modèles de réglementation que nous avons observés ailleurs, comme en Nouvelle-Zélande ou en Allemagne, offrent des exemples potentiels à envisager pour renforcer la protection, tant pour les professionnels que pour les clients. Cette approche pourrait également diminuer le stigma associé à ces métiers, transformant les quartiers où se trouvent les prostituées londres en espaces plus sûrs.

De plus, l’éducation publique jouerait un rôle cruciale dans la réduction de la stigmatisation et de la criminalisation des travailleurs du sexe. Une campagne d’information bien orchestrée pourrait dissiper les mythes et les préjugés qui entourent la profession. Parallèlement, une politique de santé qui aborde non seulement les aspects médicaux, mais également le soutien psychologique, serait indispensable. L’accent sur le bien-être général pourrait permettre de prévenir les abus et la dépendance, qui sont malheureusement fréquents dans ce milieu. Les discussions autour de pratiques comme l’interdiction de l’usage de certaines substances, tels que des ‘happy pills’ ou des ‘zombie pills,’ sont également nécessaires pour assurer la santé de ces professionnels.

Enfin, les réformes devront également inclure la lutte contre le proxénétisme. Des lois strictes pourraient être établies pour pénaliser les exploitants tout en protégeant ceux qui choisissent de travailler de manière autonome. Il est essentiel que toute réforme proposée réponde à la réalité vécue dans les quartiers de Londres, tout en élevant les normes de sécurité et de dignité pour toutes les personnes concernées. Une telle approche nécessitera un dialogue (et anheler un changement considérable) entre le gouvernement, les organisations de soutien, et surtout les travailleurs eux-mêmes.

| Aspect | Solutions proposées |

|---|---|

| Sécurité des travailleurs du sexe | Exemples de modèles de réglementation étrangers |

| Éducation publique | Campagnes de sensibilisation pour réduire la stigmatisation |

| Lutte contre le proxénétisme | Lois strictes pour pénaliser l’exploitation |

Témoignages Et Voix Des Acteurs Concernés Par La Loi

Dans le vif du sujet de la loi sur la prostitution à Londres, les témoignages des personnes directement touchées par cette législation révèlent des réalités souvent méconnues. Un travailleur du sexe, par exemple, a partagé son expérience, soulignant que les efforts pour réguler son activité peuvent parfois se traduire par une surveillance accrue. Il a fait état d’une situation où les agents de police se présentaient, vérifiant la conformité des lieux, mais rarement pour offrir du soutien ou des ressources. Ce témoignage met en lumière la tension entre la sécurité et la stigmatisation, où l’impact de la loi semble parfois exacerber l’isolement et le danger auquel ces individus font face.

Par ailleurs, des organisations de défense des droits des travailleurs du sexe ont mené des enquêtes qui illustrent les effets parfois néfastes de la réglementation. Une coordinatrice de l’une de ces organisations a évoqué des cas où des travailleurs, craignant des sanctions, ont recouru à des lieux de travail moins sécurisés pour éviter les contrôles fréquents. Selon ses mots, “ces réglementations, au lieu d’offrir un abri, créent un environnement où il est pratiquement impossible de travailler en toute sécurité”. La nécessité d’une approche plus humaine et inclusive est apparente, car des solutions pratiques, telles que des ressources de santé mentale et une formation sur la gestion du stress, pourraient faire une différence significative.

Enfin, la voix des policiers eux-mêmes apporte une perspective intéressante. Un agent de police, qui a choisi de parler anonymement, a reconnu que bien que la loi vise à réduire le proxénétisme, les conséquences imprévues de leur application peuvent parfois donner lieu à des situations où la confiance entre les travailleurs du sexe et les forces de l’ordre est compromise. Il a souligné que le dialogue, plutôt que la répression, pourrait être une voie vers une solution plus équilibrée, où les travailleurs peuvent partager leurs préoccupations sans crainte de représailles. Dans cette danse entre législation, sécurité et droits, il est essentiel d’écouter ceux qui vivent cette réalité au quotidien.